Le golf, c’est difficile. Mais certains parcours se montrent plus coriaces que d’autres. De quelles manières ? Éléments de réponse.

C’est l’une des beautés du jeu de golf : aucun parcours n’est semblable à un autre. Longueur, largeur, dénivelé, paysage, nombre et positionnement des obstacles et des différentes surfaces de jeu… les possibilités sont, pour ainsi dire, infinies. En plus, une fois le parcours construit, les éléments naturels ou la gestion du tracé par ses équipes d’entretien sont autant de facteurs qui peuvent en faire varier la complexité, parfois d’un jour à l’autre. Au point que les curieux ne connaissant pas ou peu le golf peuvent se poser la question : qu’est-ce qui rend un parcours facile ou difficile ?

L'architecture

L’histoire de chaque parcours démarre sur une planche à dessins. Dès cette première étape, l’architecte a les clés en mains pour livrer un tracé plus ou moins exigeant, suivant le cahier des charges qui lui a été donné. Si ce dernier lui a commandé un golf capable de résister aux meilleurs mondiaux, il possède plusieurs cordes à son arc.

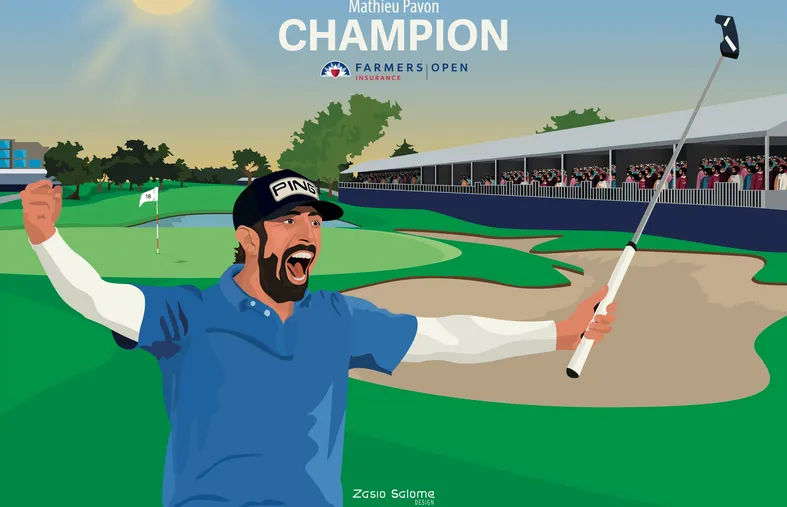

Tout d’abord, il peut jouer sur le paramètre le plus évident intuitivement : la longueur totale. Ainsi, un tracé est mécaniquement moins difficile que cet exact même tracé rallongé de plusieurs centaines de mètres. Cependant, la longueur n’est pas un critère absolu. Prenons comme exemple la saison 2024 du PGA Tour. Le parcours le plus long proposé cette année-là, tournois réguliers et Majeurs confondus, était le South Course de Torrey Pines, qui a vu l’historique victoire de Matthieu Pavon. Le tracé californien affichait alors 7100 m au compteur. Pour autant, il ne se classait que 9e du calendrier en termes de score moyen des joueurs, à 1,18 au-dessus du par.

À l’autre bout, la palme du parcours le plus dur revenait au PGA National Champion Course, hôte du Cognizant Classic, avec un score moyen 1,41 coup au-dessus du par. Pourtant, le golf floridien, connu pour son fameux Bear Trap (le « piège à ours », qui désigne les trous 15, 16 et 17), n’était que le 37e plus long du calendrier, à 6553 m.

Le PGA National, estampillé Jack Nicklaus, illustre un autre levier dont dispose un architecte pour durcir son parcours : les obstacles. Autrement dit, les pièces d’eau et les bunkers. Ici, l’eau est en jeu sur une majorité des trous, que ce soit sur les mises en jeu ou les attaques de green. Une configuration favorisée par un environnement marécageux. Le Champion Course établit ainsi, chaque année, la plus haute marque concernant le nombre de balles dans l’eau au cours du tournoi. Rien que lors de l’édition 2025, pas moins de 186 balles avaient fini trempées, dont 66 dans le fameux Bear Trap, lors des trois premiers tours du Cognizant Classic.

Autre élément topographique naturel pouvant durcir un parcours : les pentes. L’Augusta National, qui accueille chaque année le Masters, en offre à chaque mois d’avril une illustration, notamment concernant les abords des greens et les greens eux-mêmes. Si des pentes prononcées éloignent les balles des drapeaux et les attirent vers des endroits peu commodes, ou si elles rendent le putting plus difficile, le score s’en ressentira forcément.

La préparation

Une fois le parcours sorti de terre, et si la volonté de compliquer le jeu persiste, le relais peut être pris par les équipes d’entretien. Ses leviers sont alors de trois natures principales : rapidité et fermeté des greens ; largeur des fairways ; hauteur et densité des roughs. Les idées derrière sont simples. Un green ferme et rapide aura tendance à moins bien accueillir et retenir les balles qui y arrivent, surtout de loin et donc à haute vitesse. Un fairway plus étroit sera plus difficile à atteindre depuis l’aire de départ. Enfin, il sera plus compliqué d’extraire sa balle d’un rough plus haut et plus dense… dans les cas où elle a été retrouvée.

Chaque année, ce mode de durcissement des parcours est particulièrement visible lors de l’U.S. Open. L’édition masculine de 2007, à Oakmont, avait permis d’assister à une belle combinaison des trois paramètres. Aux images des meilleurs joueurs du monde avançant de quelques mètres à peine en sortie de rough succédaient celles de balles dégoulinant de greens ultra rapides. Résultat : l’Argentin Angel Cabrera s’est imposé avec le total de +5, soit le plus élevé (à égalité avec Geoff Ogilvy l’année précédente) au XXIe siècle.

Néanmoins, parfois, la météo vient mettre son grain de sel. Ainsi, neuf ans plus tard, l’U.S. Open est revenu à Oakmont, les organisateurs prévoyant là encore un gros test de golf pour les joueurs. Seulement, la veille et le jour du premier tour, des trombes d’eau sur l’ouest de la Pennsylvanie ont considérablement ramolli les greens, devenus soudain beaucoup plus accueillants. Au final, l’Américain Dustin Johnson s’est imposé à -4, soit avec neuf coups de moins que Cabrera.

Vous vous souvenez du jeu vidéo PGA Tour 2k25, que nous vous recommandions à sa sortie en février dernier ? Il permet de saisir encore mieux ce durcissement des parcours par leur préparation. Faites-en l’expérience, en faisant une partie dans des conditions souples, puis une autre, au même endroit, mais cette fois en réglant la fermeté des fairways et des greens sur « très ferme », la vitesse des greens sur « très rapide », et en mettant les roughs à la hauteur maximale. La comparaison de vos deux scores aura toutes les chances d’être éloquente.

L'organisation

En amont d’un tournoi ou même d’un tour en particulier, les organisateurs et les arbitres ont également des moyens d’augmenter le niveau de difficulté. L’outil prépondérant à leur disposition pour cela est l’emplacement des drapeaux. Car oui, pour ceux qui découvriraient la discipline : dans les tournois professionnels ou de haut niveau amateur se déroulant sur plusieurs tours de 18 trous, il est d’usage de changer la localisation du trou sur chaque green à la fin de chaque journée.

Des cas particuliers existent, mais de manière générale, un trou sera plus difficile si le drapeau est placé près du bord du green, surtout si ce bord est proche d’un obstacle. Par opposition, il sera moins compliqué s’il est positionné proche du centre. En revanche, mettre le drapeau au fond du green pour augmenter artificiellement la longueur du trou n’a que peu d’impact. Tout d’abord car peu de greens sont suffisamment profonds pour faire une différence notable, mais aussi car cela laisse plus de surface de green pour faire rouler la balle près du drapeau (particulièrement si le green est ferme et roulant). La position de drapeau la plus complexe peut donc être située tout à fait à l’entrée d’un green.

Autre arme dans la main des organisateurs : la position des repères de départ. Si la décision est prise de tous les maintenir sur les aires de départ les plus reculées (back tees), le parcours sera d’autant plus dur. Sachant qu’il existe des trous ou un tel changement est beaucoup plus sensible qu’ailleurs. Sur l’Albatros du Golf National, par exemple, qui a accueilli les épreuves olympiques de Paris 2024, le départ messieurs du trou n° 2 bouge régulièrement du back tee au repère devant lui, y compris entre deux tours d’un même tournoi. Sur un par 3 bordant une grande pièce d’eau et fréquemment balayé par le vent, la différence d’une grosse vingtaine de mètres (192 m contre 171) est particulièrement sensible. Elle permet au moins, les jours de départ avancé, de se dire que le golf, ça fait du bien quand c’est un peu moins compliqué. Un peu…