Dans cette série, nous abordons les questions les plus souvent entendues dans la bouche des profanes du jeu de golf. Ce deuxième épisode aborde les manières de tenir le score. Tenez-vous bien : à une exception près, il n’est jamais question de points.

Chaque fois qu’on tape dans la balle, ça compte un coup. Et celui ou celle qui a fait le moins de coups pour finir tous les trous a gagné. Fermez le ban, emballez c’est pesé, au revoir monsieur bon week-end, merci Marie-Claude.

Où est-ce que vous allez comme ça ? Vous croyiez vraiment que la chose était aussi triviale ? Vous oubliez un peu vite que le monde du golf recèle mille et une choses merveilleuses, mais peu de choses simples en revanche. Disons-le sans ménagement : la manière de compter atterrit directement dans la première catégorie, et évite soigneusement la deuxième. D’ailleurs, on dit « la », quand il serait plus approprié de dire « les ».

Stroke play : au plus simple

Commençons par la formule la plus simple. Coup de chance, c’est également la plus courante, du moins dans le haut niveau. Elle consiste, justement, à compter tous les coups du départ jusqu’au trou, à cumuler tout cela sur l’ensemble des 18 trous, et à déterminer la meilleure performance comme étant celle ayant le chiffre le moins élevé. Son nom le plus fréquemment utilisé est « stroke play », que l’on pourrait traduire tout simplement par « jeu par coups ». Un autre terme existe, surtout entendu parmi les plus anciennes générations de passionnés de golf : « medal play ». La formulation est moins explicite, mais les deux sont complètement synonymes.

Dans le stroke play, il n’existe pas de limite haute théorique au score. Si, par malheur, vous avez besoin de 37 coups pour boucler un trou, cela comptera 37 dans votre total final. D’où le fait que cette formule de jeu est souvent décrite comme la plus ardue, car elle sanctionne comptant les gros accidents. Et ne croyez pas que ça n’arrive qu’aux autres : en 2020, le grand Tiger Woods lui-même a fait un 10, lors du dernier tour du Masters (que l’on peut considérer comme le plus prestigieux tournoi du monde), sur un trou pourtant assez court (le 12 de l’Augusta National, pour ceux qui connaissent). Dix coups sur un trou où, lors de ses meilleurs passages, il n’en tapait que deux. Voyez le gouffre.

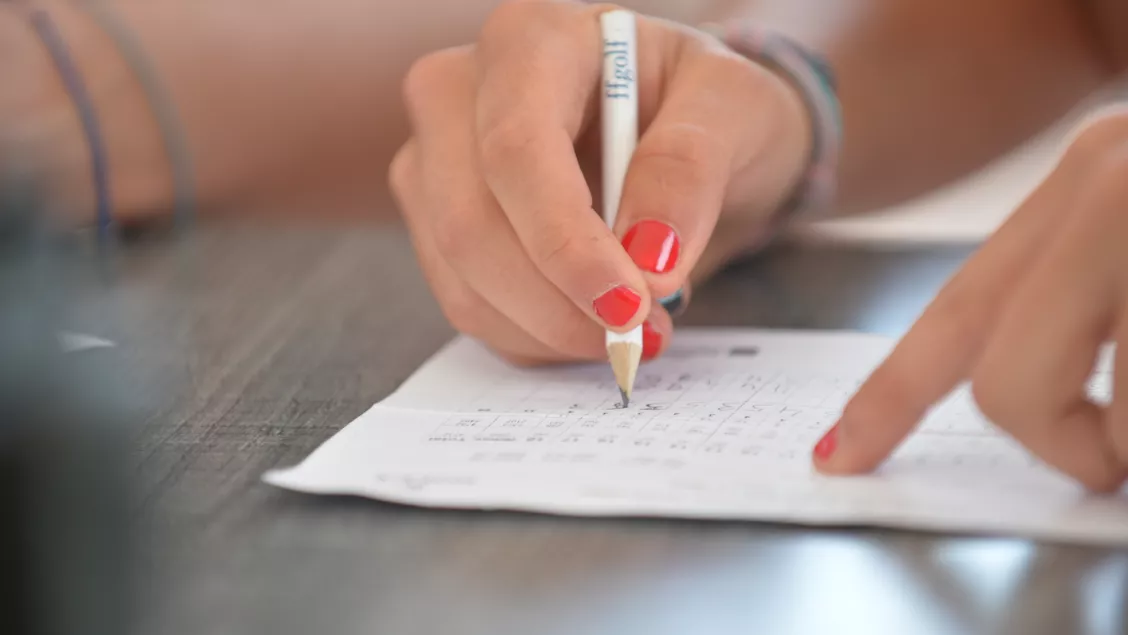

Lorsque vous jouez un tour de compétition en stroke play, vous êtes tenu de faire inscrire vos scores, trou par trou, sur une carte de score. Oui, faire inscrire, car la règle veut que ce soit l’un de vos partenaires de jeu qui note votre carte, en même temps que vous êtes chargé de noter celle d’un partenaire. Une disposition qui vise à éviter que des scores ayant peu de rapport avec la réalité se trouvent malencontreusement (ou pas) inscrits. À noter que, dans le haut niveau amateur ainsi que chez les professionnels, généralement, les tournois en stroke play se jouent sur plusieurs tours. Chez les pros, le format standard est de jouer quatre fois 18 trous, en quatre jours. Le score est alors compté par addition pure et simple des quatre tours, sans aucune remise à zéro des scores.

Exemple : lors des Jeux olympiques de Paris 2024, la Néo-Zélandaise Lydia Ko a décroché la médaille d’or chez les Dames. Il lui a fallu, au total, 278 coups pour boucler les quatre tours de compétition au Golf National. Mais par commodité, pour ne pas avoir à manipuler des nombres à trois chiffres en permanence, les golfeurs se sont dotés d’une référence, que l’on appelle le par. Lors des tournois, le score d’un joueur ou d’une joueuse est toujours exprimé en coups en-dessous ou au-dessus du par. Tous les détails concernant le par sont à voir ici, et ceux concernant la manière de regarder du golf sur un écran, là. Mais pour l’essentiel, retenez ceci : les nombres affichés pour le score en stroke play correspondent tout simplement à des coups.

Ce qui permet un petit point sémantique. En stroke play, il est, en principe, impropre de parler de « points ». Le vocable est, pourtant, souvent entendu pour désigner les coups, y compris émanant de gens très familiers avec l’univers du golf. Parler de « points » pour du stroke play, néanmoins, est plutôt à éviter. Non pas pour préserver les rétines et les tympans des puristes acharnés, qui s’en remettront, mais plutôt pour éviter le malentendu quant au principe même du jeu. Il existe, en effet, des sports d’adresse où il est question de points. À la pétanque, par exemple, faire le point, ou tenir le point, signifie posséder la boule reposant le plus près du but. Croyez-le ou non, mais des joueurs de pétanque imaginent parfois que le but du jeu est le même au golf : se rapprocher le plus possible d’une cible. Et parler de points n’aide pas à les détromper. De toute manière, ceux qui veulent s’accrocher à leurs points ont une formule de jeu où l’usage du terme est en liberté totale. Mais on y viendra à la fin.

Match play : face à face

Avant cela, parlons de la deuxième grande formule de jeu au golf : le match play. Deuxième en termes de fréquence d’utilisation dans le haut niveau, mais si l’on parle chronologie, elle était la première à être formalisée, dans les temps anciens du golf. En match play, deux camps (ni plus, ni moins) se font obligatoirement face. Camps qui peuvent être composés d’une seule personne ou de deux, on parle alors de match en double. Le double est d’ailleurs jouable dans toutes les formules de jeu, mais pour faire simple, prenons juste l’exemple… du simple.

Deux personnes jouent donc le parcours ensemble, en étant adversaires. Admettons qu’au trou n° 1, le joueur A termine en quatre coups, et le joueur B en cinq coups. Le trou est donc remporté par le joueur A, dont on dit alors qu’il est 1 up. Comprenez, il a un trou d’avance. À l'inverse, son adversaire est 1 down. Au trou n° 2, les deux adversaires terminent en quatre. Le trou est alors partagé, le score ne bouge pas, le joueur A est toujours 1 up. Au trou n° 3, le joueur A termine en trois, et le joueurs B en… neuf (aïe). Le trou est donc remporté par A, mais le score passe simplement à 2 up. Peu importe l’écart de coups entre les deux joueurs, le match play est une formule qui se joue non pas par coups, mais par trous.

Vous l’avez compris, le but est de remporter plus de trous que son adversaire au cours du match. La durée standard de ce dernier est de 18 trous, naturellement, mais il arrive que des matches, dans certaines grandes compétitions, se jouent sur 36 trous (deux fois 18). Notre match exemple s’est poursuivi, et à l’issue du trou n° 15, le joueur A est parvenu à être 4 up, donc à posséder quatre trous d’avance sur son adversaire. Le match s’arrête alors avant la fin. En effet, il ne reste que trois trous à B pour combler un retard de quatre. Inutile, donc, de poursuivre, car l’issue du match est déjà connue. Le match est gagné par A, sur le score de 4&3. Ce qui signifie tout simplement qu’il avait quatre trous d’avance avec trois trous à jouer.

Bien sûr, il arrive que les adversaires soient à égalité en cours de route, égalité qui est le plus souvent désignée par l’anglicisme All square, abrégé en AS. S’ils le sont à la fin du nombre de trous impartis, deux solutions existent : soit les adversaires se quittent bons amis sur un match nul, soit ils disputent des trous supplémentaires en mort subite, le vainqueur étant le premier à gagner un trou. L’usage est alors de refaire les trous dans le même ordre que pendant le « temps réglementaire », jusqu’à désigner un vainqueur.

Les compétitions professionnelles de haut niveau en match play sont rares, mais les prestigieuses Ryder Cup (chez les Messieurs) et Solheim Cup (chez les Dames), soit les confrontations biennales entre Europe et États-Unis, sont disputées selon cette formule. Toutes les deux voient ainsi un total de 28 matches être disputés, une victoire vaut un point, une défaite zéro, et un match nul un demi-point chacun.

En gommant la différence de nombre de coups, le match play est considéré comme la formule favorisant le spectacle chez les pros, un coup magique sorti au bon moment pouvant faire basculer le sort d’un match. Chez les amateurs de niveau modeste, elle permet justement de limiter les dégâts en cas de gros accident sur un trou. Bref, elle a tout pour plaire à tout le monde.

Stableford : ça y est, on peut parler de points

Les gros accidents, justement. La hantise des golfeurs à tout niveau. Un très mauvais coup, un concours de circonstances, et le nombre à inscrire sur la carte de score en stroke play peut passer à plusieurs chiffres. Le problème, c’est que les golfeurs de niveau modeste, voire très modeste, ils en connaissent beaucoup, des avanies de ce genre. Le genre de choses propres à susciter le découragement, à la longue. Mais il faut bien compter les coups, à un moment. Alors que faire ? Et si l’on inventait un système où, au bout d’un moment, on estime que la mule est suffisamment chargée comme ça ?

C’est exactement le cheminement intellectuel qu’a suivi un dentiste de Cardiff, au début du XXe siècle. Son nom : Franck Stableford. Son ingénieuse solution repose sur le principe suivant : si l’on compte les coups de manière naturelle, le nombre va grimper, inexorablement et sans limite. Mais si, au lieu de cela, on les compte à rebours, il va y avoir un moment où l’on sera rendu à zéro, sans possibilité d’aller plus loin. Le dentiste gallois a mis au point et perfectionné son système, qui a pris son nom : le stableford.

La règle de base du stableford est d’accorder deux points à un joueur terminant le trou avec un par (le score de référence), un point supplémentaire pour chaque coup d’avance sur le par, un seul point si le trou est terminé un coup au-dessus du par (un bogey, dans le jargon), et aucun point au-delà. Qu’importe si le joueur fait un double bogey ou s’il fait 18. Il a même le droit de relever sa balle lorsqu’il est sûr de ne plus pouvoir marquer de points, de faire inscrire une croix sur sa carte de score pour le trou en question, et de passer au suivant. Et oui, vous ne rêvez pas : cette fois, on parle bien de points. Et à juste titre.

À lire aussi

La carte verte, le sésame du golfeur débutantL’avantage de cette formule, en plus de gommer les gros accidents, est de pouvoir pondérer la difficulté en fonction du niveau du joueur. Lorsqu’il est classé, chaque golfeur possède un index. Techniquement, ce n’est pas exactement la même chose que le handicap, mais si vous ne connaissez le golf que de loin et que vous avez entendu parler de « handicap », dites-vous que, pour faire simple, c’est le handicap. L’index détermine ce qui est attendu du golfeur par rapport au par. Prenons l’exemple d’un joueur d’index 36. Il est censé jouer chaque trou deux coups au-dessus du par. S’il parvient effectivement à faire deux coups au-dessus du par sur son premier tour, il marquera ses deux points stableford. Si, sur le suivant, il ne fait qu’un coup au-dessus, il en marquera trois (bravo). Si, sur celui d’après, il fait trois au-dessus du par, il n’en marquera qu’un (pas grave, on reste positif). On fait donc le total à la fin des 18 trous, pour obtenir ce qu’on appelle le score stableford net. Si un joueur a joué son index, il aura marqué 36 points. Le stableford brut, lui, est simplement mesuré par rapport au par, sans histoire d’index.

La formule du stableford est, le plus souvent, utilisée dans les compétitions de club, soit le niveau le plus modeste. Justement pour profiter du fait que les golfeurs de moindre niveau n’ont plus à craindre les trous catastrophe. Si, un jour, vous commencez à jouer au golf et que vous vous lancez dans une compétition pour vous classer, cette compétition sera nécessairement disputée en stableford. Dans les niveaux amateurs supérieurs, le stroke play règne en maître. Toutefois, pour ce qui est de calculer l’index, même lors d’une compétition en stroke play, le mode de calcul reposera sur un score en stableford.

Chez les professionnels, le stableford fait quelques rares apparitions (pas plus de deux ou trois tournois par an), et dans une formule modifiée qui n’a pas grand-chose à voir avec celle des amateurs. Ici, le par vaut zéro point, un coup en-dessous (un birdie) en vaut deux, et deux coups en-dessous (un eagle) en vaut cinq. En revanche, un coup au-dessus (un bogey) retire un point du total, et tout score pire en retire trois. Le but est simplement de pousser les concurrents à être agressifs sur le parcours, en donnant une prime aux birdies et aux eagles.

Et puis quelques autres…

Dans des compétitions officielles, vous n’êtes, a priori, susceptible de tomber que sur l’une de ces trois formules. Mais entre amis, ou pour une petite compétition conviviale sans grand enjeu sportif, il en existe quelques autres. Si vous jouez une partie amicale à quatre, la formule du match play est souvent revisitée en « meilleure – plus mauvaise ». Le principe : deux équipes de deux, chacun joue sa balle, et le but du jeu sur chaque trou est d’avoir le meilleur score (un point) et d’éviter d’avoir le plus mauvais (un point). Si vous êtes trois, la formule la plus ludique se nomme la chouette : six points sont mis en jeu sur chaque trou, et sont répartis selon les scores de chacun.

Dans les compétitions amusantes, il existe aussi la course au drapeau. Chaque concurrent s’élance sur le parcours avec un drapeau marqué de son nom. Il doit réaliser un certain score, le plus souvent ajusté en fonction de son index. Mettons, pour l’exemple, 80. Il devra donc planter son drapeau à l’endroit précis, sur le parcours, où son 80e coup aura fini. Le but étant, bien sûr, de planter son drapeau le plus soin possible. La liste de ces formules de jeu à but entièrement ludique est loin d’être exhaustive, et même loin d’être définitive. Si l'objectif est simplement de s’amuser, tout le monde a le droit d’être créatif.